Il y a des invitations « petit déjeuner – conférence de presse » qu’on devrait refuser. Je ne sais comment mon email s’est retrouvé dans leur fichier mais j’ai accepté d’assister à une présentation presse sur l’état de santé de la biodiversité en Île-de-France. En clair, est que la faune et la flore de la région parisienne se porte bien. J’avais comme un pressentiment…

Il y a des invitations « petit déjeuner – conférence de presse » qu’on devrait refuser. Je ne sais comment mon email s’est retrouvé dans leur fichier mais j’ai accepté d’assister à une présentation presse sur l’état de santé de la biodiversité en Île-de-France. En clair, est que la faune et la flore de la région parisienne se porte bien. J’avais comme un pressentiment…

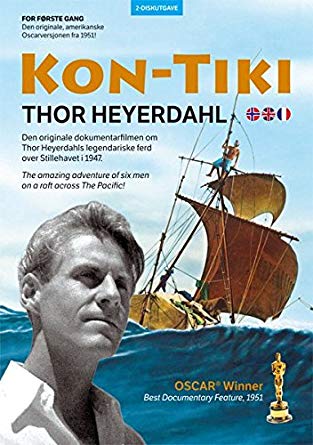

On m’aurait menti – Ile de Pâques

J’ai reçu de nombreuses invitations étranges depuis que eco-SAPIENS existe. Je fais partie des privilégiés systématiquement conviés aux conférences de presse du syndicat agricole FNSEA. Et j’ai régulièrement l’opportunité de boire un cocktail au ministère de l’Ecologie. Mais il faut croire que je porte la poisse : M. Hulot démissionna une semaine après l’évènement où … Lire la suite

Gaz de schiste

Gaz de schiste